快挙!Eテレ「おかあさんといっしょ」65周年

NHK Eテレで放送されている幼児向け番組「おかあさんといっしょ」(毎週月曜日から土曜日、午前7時45分)が、今月で放送開始から65周年を迎えました。この番組は、子どもたちだけでなく、子育てに悩む親御さんにとっても心強い存在として寄り添い続けています。

(※2024年10月29日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)

目次

「体操のお姉さん」起用で注目、長年親しまれる番組の歴史

NHKの幼児番組「おかあさんといっしょ」は、1959年10月5日にNHK総合テレビで放送が始まりました。当初は週1回の放送でしたが、翌年には月曜から土曜の午前10時台に放送される帯番組となり、3匹の子ブタが登場する人形劇「ブーフーウー」(1960~1967年)が大きな人気を博しました。

1966年には別番組「うたのえほん」と統合し、人形劇、歌、体操の3つの要素を取り入れた現在の形が完成しました。当時の対象年齢は4~5歳でしたが、1970年代に幼稚園に通う子どもが増えたことで視聴者層が変化。家にいる年齢の低い子どもたちにも楽しんでもらえるよう、1979年には「2歳児テレビ番組研究会」を設立し、発達心理学の専門家たちと共に幼児番組の在り方を模索しました。

その結果、幼児が集中できる時間が2分半程度であることが分かり、「セグメント形式」という複数のコーナーを順番に配置するスタイルを採用しました。歌や体操、人形劇などを固定した順序で放送することで、幼児に安心感を与える工夫を取り入れています。このような試みは、番組の持続的な進化を支える基盤となっています。

「おかあさんといっしょ」の65年 進化と社会とのつながり

NHKエデュケーショナルで30年以上にわたり幼児番組に携わる古屋光昭プロデューサー(58)は、「おかあさんといっしょ」の65年の歴史を振り返り、「同じ番組名ではありますが、人間の細胞が入れ替わるように、数年ごとに全く別のものへと変化している」と述べています。

たとえば、体操コーナーではかつて「お兄さん」のみが出演していましたが、1981年からは身体表現を担当する「お姉さん」を起用。さらに2019年からは「体操のお姉さん」を加えた2人態勢が導入されました。また、人形劇では現在の「ファンターネ!」に性別のないキャラクター「やころ」が登場し、多様性を重視してきた番組の姿勢が形になっています。「これは番組当初から大切にしてきた価値観の延長線上にある」と語ります。

さらに、古屋プロデューサーはこの10年余りで番組の社会的な役割を強く意識するようになったと述べます。その背景には2011年の東日本大震災がありました。それ以前は、現実から離れたファンタジーの世界を中心にしていましたが、震災後には「現実と向き合い、被災地の子どもたちに寄り添う番組であるべきだ」との考えが広まりました。その結果、被災地の幼稚園での撮影など、現実社会との関わりを深める取り組みが進められるようになったのです。

変わりゆく視聴者層と「おかあさんといっしょ」がもたらす癒し

「おかあさんといっしょ」の制作側は、視聴者の変化も感じ取っています。その一つとして、子育てをする親が以前より孤立し、負担が大きくなっている現状があります。「『戦友のようだ』『毎日助けられている』といった親世代からの声が増えており、子育てにかかるプレッシャーはこの10年で特に強まっていると感じます」と語られています。

また、視聴者層は子どもや親にとどまらず、子どものいない大人たちにも広がっています。「ネガティブな要素がなく、仲の良い雰囲気や平和な世界観が描かれていることで、現代の生きづらさを感じる中で癒しや息抜きを求める人々に支持されています」とのことです。

安心感がもたらす価値 「おかあさんといっしょ」に寄せる専門家の視点

向田久美子・放送大学教授(発達心理学)は、次のように述べています。「現在、音や光で驚かせたり、戦闘シーンや勧善懲悪のストーリーで子どもの関心を引く番組が多い中で、そうした要素を一切取り除き、安心して子どもに見せられる点が最も高く評価できる」と語り、番組の価値を強調しています。

「おかあさんといっしょ」の魔法 特別番組で65年の歴史を紐解く

30日夜7時57分から、特別番組「放送65年 おかあさんといっしょの魔法」(総合)が放送されます。この番組では、「おかあさんといっしょ」の長い歴史を振り返るとともに、収録現場の様子が初めて公開されます。

出演者の一人である横山だいすけさん(写真)は、2008年から9年間にわたり歌のお兄さんを務め、番組史上最長の記録を持つ人物です。現在は自身が親となり、かつてとは異なる視点で番組を見つめていると語っています。

藤井総太が夢中になったあの100コのハートバックの行方

藤井総太が夢中になったあの100コのハートバックの行方 1歳児のおままごとで脳を刺激しよう

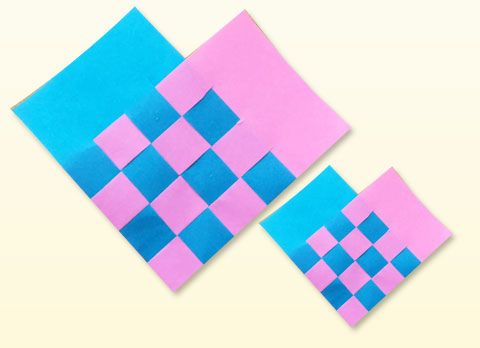

1歳児のおままごとで脳を刺激しよう 100均で材料がそろう!おうち知育玩具の作り方

100均で材料がそろう!おうち知育玩具の作り方 家庭で子どもの自主性を育てる方法

家庭で子どもの自主性を育てる方法